Produktpasses hat das BMUV bereits ausführlich durchdacht und wird deshalb nicht weiter erläutert.

Wenn eine derartige Kennzeichnung nicht zu kostenintensiv, oder durch zusätzliche Mittelverwendung die Recyclingfähigkeit negativ beeinflusst, ist sie sehr föderlich, um den Prozentsatz der recycelten Produkte so hoch wie möglich zu halten. Gleichzeitig kann Downcycling vermindert werden und eine sehr spezifische, optimale Wiederverwertung der Materialien stattfinden. So eine Kennzeichnung muss von Maschinen wirtschaftlich in kurzer Zeit erkannt und verarbeitet werden.

Möglichkeit 1 – Druckverfahren

Digitale Wasserzeichen sind eine Möglichkeit, welche per Aufdruck auf eine Verpackung, für das menschliche Auge kaum sichtbar, eingelassen werden. Erkannt werden diese Wasserzeichen mithilfe hochauflösender Kameras. So kann das gesamte Monomaterial mit Markierungen übersäht werden, was die Identifikation später effizienter gestaltet. Ebenfalls denkbar sind herkömmliche Strich- oder QR-Codes, welche gut sichtbar auf einzelne Monomaterialien gedruckt werden. Der Aufwand in den Sortieranlagen würde insofern steigen, als dass (ähnlich wie beim Kassieren an der Supermarktkasse) jedes Produkt einzeln gescannt werden muss (dies trifft auch auf Möglichkeit 3 und 4 zu). Dennoch könnten drucktechnisch signierte Produkte in Zukunft mit hoher Geschwindigkeit erkannt und weiterverarbeitet werden, sofern hochauflösende, hochentwickelte Kameras Verwendung finden.

Möglichkeit 2 – Passive RFID Transponder

Nach dem Vorbild der Identifikation der Bücher sämtlicher UNI-Bibliotheken oder des metallischen Streifens an Alkoholprodukten im Supermarkt kann man ein elektromagnetisches Siegel entwickeln, welches wichtige Daten als „Produktpass“ speichern kann. Die eindeutige Identifikation und Weiterverarbeitung kann in dem Fall in hoher Geschwindigkeit geschehen. Nachteilig ist hier der Materialverbund, welcher bei der Vereinigung zwischen Produkt und Siegel entsteht. Für den erfolgreichen Recyclingprozess muss das Siegel entfernt werden. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die je nach äußeren Gegebenheiten des Produktes angepasst werden müssen. So können die vorsortierten Produkte bspw. durch ein chemisches Bad gezogen werden, wodurch sich entweder das Papier, in welches der elektromagnetische Metallstreifen eingearbeitet ist, und der Klebstoff auflösen, oder bei einem kunststoffumhüllten, elektromagnetischen Streifen sich lediglich der Klebstoff auflöst. Im nächsten Prozessschritt werden dann im einfachen Detektierungsverfahren Metall von den restlichen Monomaterialien getrennt und man gelangt ebenso zum gewünschten Ausgangspunkt des spezifischen Recycelns. RFID Tags kosten augrund ihrer passiven Funktionsweise lediglich wenige Cent und machen sich so in einem Gesamtprodukt, auch wenn dieses in Summe mehrere hundert Tags enthält, dementsprechend kaum bemerkbar.

Möglichkeit 3 – Differenzierung durch Materialabtrag

Die Identifizierung kann ebenso durch eine teilweise Entfernung der obersten Materialschicht, bspw. durch einen Laserschneider, geschehen. Muster können eingebracht werden und gleichzeitig so fein und mikroskopisch klein sein, dass es für das menschliche Auge kaum bis garnicht sichtbar ist. Dies kann mit hoher Geschwindigkeit erkannt und weiterverarbeitet werden, sofern hochauflösende, hochentwickelte Kameras Verwendung finden. Außerdem kann das gesamte Monomaterial mit Markierungen übersäht werden, was die Identifikation später effizienter gestaltet.

Möglichkeit 4 – Differenzierung durch chemische Markierungen

Mit ebenfalls für das menschliche Auge unsichtbaren Markierungen auf chemischer Basis kann man die Monomaterialien mithilfe von Mustern differenzieren. Auch dies kann in ähnlicher Weise zu einem Aufdruck geschehen. Die Art der verwendeten chemischen Druckfarbe und die weiteren Gegebenheiten werden (vor allem) anhand des Materials gewählt. Durch die Unsichtbarkeit muss man nicht mikroskopisch klein werden, weshalb ein gröberes, evtl. günstigeres Druckverfahren verwendet werden kann. Außerdem kann das gesamte Monomaterial mit chemischen Markierungen übersäht werden, was die Identifikation später effizienter gestaltet. Die Identifizierung kann mit hoher Geschwindigkeit geschehen, sofern hochauflösende, hochentwickelte Kameras Verwendung finden.

Entscheidungen und Einflussnahme des Konstrukteurs

Je nach Ausgangslage muss der Konstrukteur sich entscheiden, welches Konzept der Identifikation er wählt und dies in die Konstruktion einfließen lassen. Dafür ausschlaggebend sind bspw. folgende Faktoren:

Art des Monomaterials: Kann ich das Material bedrucken, wenn ja, wo?,

Abmaße: Ist das Produkt groß genug, um einen elektromagnetischen Metallstreifen aufgeklebt zu bekommen?,

Farbgebung: Lässt sich ein identifizierbarer Druck ausreichend von der Umgebung differenzieren?,

Form: Ermöglicht die Formgebung überhaupt einen Aufdruck oder die Haftung eines anderweitigen Siegels?

Kosten: Ist das Ausgangsprodukt so günstig, dass RFID-Chips unwirtschaftlich teuer sind?

Umgebung: Muss das Siegel eine Wasserfestigkeit oder chemische Beständigkeit aufweisen?

Ausblick: Passive RFID Transponder im Supermarkt

Künftig könnte (nach Ansicht des Autors) jedes Produkt im Supermarkt mit einem RFID Chip ausgestattet sein. Dieser wird anstelle des heute üblichen Strichcodes zur Produktidentifizierung genutzt. Der verwendete Klebstoff ist wasserlöslich und so kann der in Plastik gehüllte Chip unzählige Male im RAZ wiederverwertet werden. Gleichzeitig muss der Klebstoff im trockenen Zustand eine hohe Festigkeit aufweisen, damit er nicht missbräuchlich gelöst werden kann und so unbemerkt auf ein teureres Produkt geklebt werden kann. Unverpackte Lebensmittel werden gehandhabt wie heutzutage die Selbstbedienungswaage mit Etikettendrucker für Obst und Gemüse, nur dass diese Waage RFID Chips programmiert und ausgibt. An der „Kasse“ wird der Einkaufswagen lediglich unter einen RFID Reader gefahren, wo dort nach wenigen Sekunden der gesamte Einkauf verarbeitet werden kann. Ein aufwendiges Kamerasystem im Einkaufswagen, wie es Jeff Bezos in einigen seiner Amazon Lebensmittelmärkte eingeführt hat, wäre somit nicht nötig.

Zuhause könnte der Endverbraucher die Lebensmittelverpackung inkl. dem RFID Tag einfach im gelben Sack, bzw. dem Papiermüll entsorgen. Im Recyclingprozess im RAZ würde dann der gesamte Abfall durch die Identifikation der einzelnen Tags individuell getrennt und kann zu einem hohen Prozentsatz wiederverwertet werden. Im nächsten Schritt werden Verpackung und Tag durch den wasserlöslichen Klebstoff in einem Wasserbad voneinander getrennt. Der Tag muss die wichtigsten Informationen enthalten. Zusätzlich muss das exakte Produkt identifiziert werden können und auch individuelle Informationen, wie das MHD, oder Daten zur Produktion werden gespeichert. Zusätzlich besitzt jedes Produkt der gleichen Sorte eine indiviuelle Zahlenkombination, um beim Hinausgehen des Kunden prüfen zu können, ob der Artikel tatsächlich bezahlt wurde.

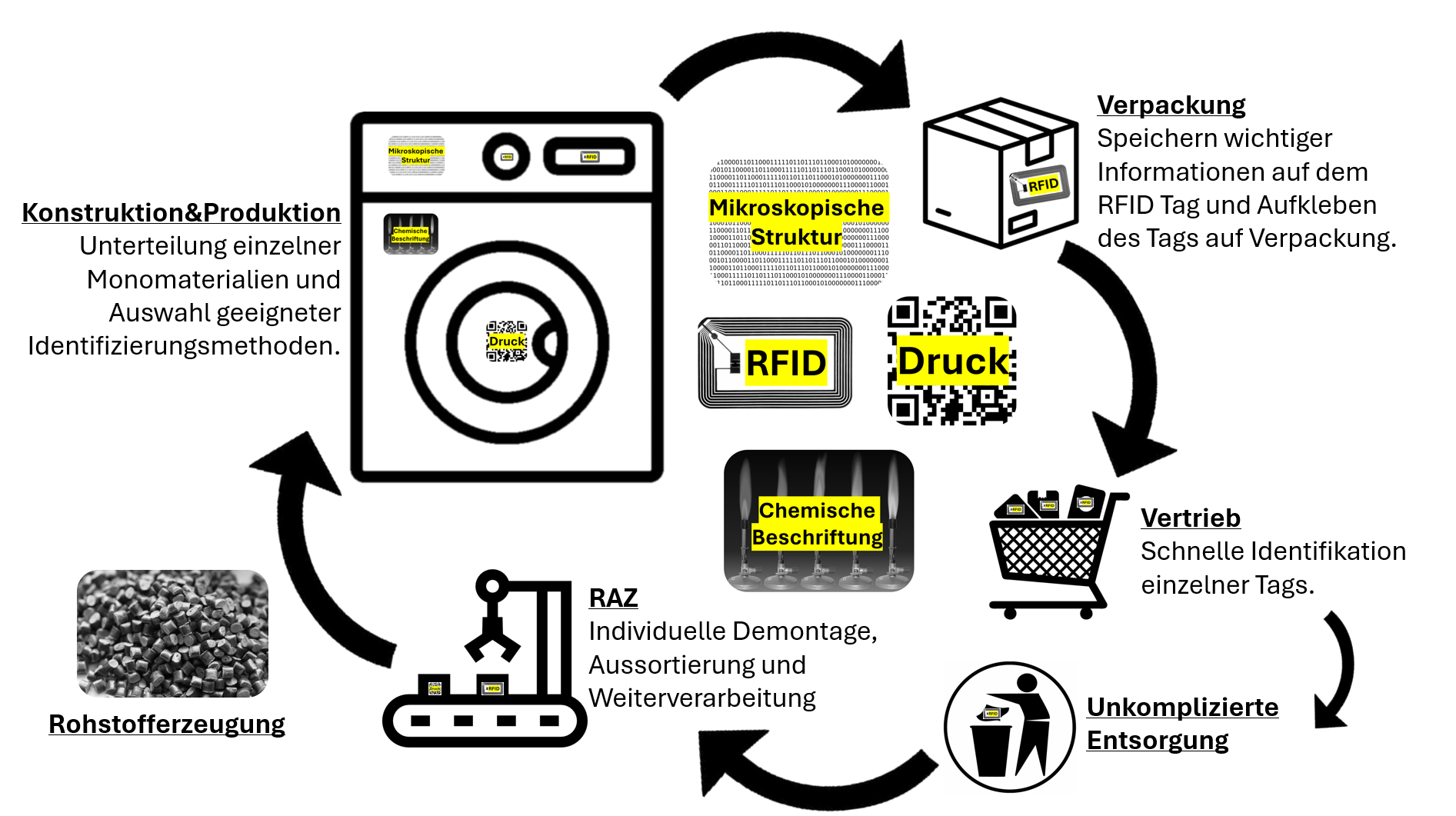

Effizienzgetrimmter Kreislauf einer Waschmaschine mithilfe geeigneter Signaturen (eigene Darstellung) KLW: Kreislaufwirtschaft, RAZ: Rohstoff-Aufbereitungs-Zentrum

Quelle: Bachelorarbeit „Richtlinien für eine kreislaufwirtschaftliche Konstruktionstechnik im Haushaltswaschmaschinenbau“, Tobias Nimmerrichter, Technische Hochschule Ingolstadt, Juli 2024.